雕塑知識(shí)

- 北京石窩雕塑藝術(shù)學(xué)校泥塑培訓(xùn)課程簡(jiǎn)介

- [雕塑學(xué)習(xí)]初學(xué)雕塑應(yīng)了解的雕塑知識(shí)

- 泥塑培訓(xùn):手指上的人體藝術(shù)

- 金屬雕塑—雕塑家 Brian Mock 將廢棄金屬進(jìn)行焊接與搭配

- 教你掌握浮雕的創(chuàng)作基本要素-雕刻學(xué)校在線課堂

- 更多>>

傳統(tǒng)雕刻

藝術(shù)資訊

- 超寫實(shí)素描畫,徹底顛覆你對(duì)傳統(tǒng)素描的欣賞思維

- [木雕學(xué)習(xí)]意大利著名木雕藝術(shù)家創(chuàng)意木雕作品欣賞

- 蘇紫紫的行為藝術(shù)

- [玉雕學(xué)習(xí)]民間藏品玉雕白玉蘭:當(dāng)年創(chuàng)匯工藝品

- 八大美院獲獎(jiǎng)作品亮相HIHEY

- 更多>>

名家訪談

- 雕塑名家訪談—許鴻飛:當(dāng)代翡翠 雕塑開拓者

- 收藏的初衷——著名雕塑家伍時(shí)雄訪談

- [木雕學(xué)習(xí)]讓東陽木雕從小技到大氣-,;陸光正

- 老雕塑家潘鶴的“中國(guó)夢(mèng)”

- 皮道堅(jiān):中國(guó)抽象藝術(shù)需要走出自己的路

- 更多>>

雕塑.設(shè)計(jì)大賽

- 中國(guó)雕塑網(wǎng)2014年(第八屆)“圣發(fā)?藝塑家杯”全國(guó)雕塑專業(yè)畢業(yè)生作品大獎(jiǎng)賽征稿通知

- “海納百川——中國(guó)·東營(yíng)雕塑藝術(shù)展”征稿函

- 信地城市廣場(chǎng)商業(yè)街主題雕塑設(shè)計(jì)方案全城火熱征集中

- 北京房山-第二屆中國(guó)漢白玉雕刻創(chuàng)意大賽

- [雕塑大賽]關(guān)于公開征集照母山森林公園雕塑設(shè)計(jì)方案的公告

- 更多>>

石雕

- 雕塑藝術(shù)—石雕技法的雕塑教程

- 常用石雕工具有哪些

- 中國(guó)建材家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)在京召開

- 中國(guó)(云?。﹪?guó)際石材科技展覽會(huì)

- 更多>>

玉雕

- 玉雕學(xué)校----初學(xué)玉雕,不得不看的玉雕技法

- 玉雕學(xué)?!竦褡髌返钠疯b方法

- 初談?dòng)竦癜l(fā)展歷程

- 玉雕學(xué)?!竦竦幕竟ば蚺c方法

- 當(dāng)代玉雕 邁向品牌競(jìng)爭(zhēng)

- 更多>>

木雕

- 雕塑——木雕制作流程技法

- 雕塑—— 黃楊木雕的鏤空技法

- 雕塑—初探木雕工藝流程,不可不知的木雕知識(shí)

- 兩岸技工泉州賽雕刻 千年古藝盼創(chuàng)意續(xù)接

- 工美大師千年楠木上雕刻《清明上河圖》

- 更多>>

招生咨詢

藝術(shù)資訊

雕塑市場(chǎng)冷藏背后的深層原因:一級(jí)市場(chǎng)不夠活躍 缺乏規(guī)范

時(shí)間:2013-07-17 10:55:47 來源:雕塑學(xué)校 瀏覽數(shù):

2011年的春天,,雕塑在拍賣市場(chǎng)上的表現(xiàn)的確不俗,,以中國(guó)嘉德的雕塑專場(chǎng)為標(biāo)志——98%的高成交率,約1040萬元的總成交額,,刷新了中國(guó)雕塑拍賣的紀(jì)錄,,雖然這只相當(dāng)于一張齊白石頂級(jí)作品一尺的價(jià)格,但對(duì)于雕塑板塊來說無疑是具有標(biāo)志性的變化,。更可喜的是其中年輕雕塑家的作品表現(xiàn)突出,。雕塑在2011年春天的市場(chǎng)表現(xiàn),讓我們感受到飛躍,、青春以及‘后發(fā)展’的板塊優(yōu)勢(shì),。

然而,從2011年秋拍開始,,藝術(shù)市場(chǎng)整體的低迷,,使嘉德放棄了經(jīng)營(yíng)3年6場(chǎng)的雕塑專場(chǎng),使雕塑板塊重回“油雕”的部落,。

隋建國(guó)作品

或許因?yàn)檫@一結(jié)構(gòu)的變化,,到了2013年的春拍,雕塑的表現(xiàn)并未沾到“中國(guó)嘉德20周年”的喜氣,,雖也有少許亮點(diǎn),,如吳彤的作品創(chuàng)了個(gè)人新高,價(jià)格越過50萬大關(guān)。保利則在朱銘,、向京,、盧征遠(yuǎn)作品的引領(lǐng)下讓我們感受到了幾許溫暖。但成交比例,、總體價(jià)格都差強(qiáng)人意,,使很多人認(rèn)為雕塑即將“如沐春風(fēng)”的期冀再次化為泡影。雕塑作為最古老,、最具力量感的藝術(shù)形式,,在市場(chǎng)中卻再次被冷藏。

作為一名從事雕塑活動(dòng)策劃,、研究十余年的從業(yè)者,,我雖并不會(huì)因市場(chǎng)的低迷對(duì)雕塑的魅力有所懷疑,但市場(chǎng)是藝術(shù)價(jià)值認(rèn)定的重要注腳,,尋找雕塑被冷落的本質(zhì)原因,對(duì)問題進(jìn)行解讀并加以解決,,才是雕塑市場(chǎng)改觀的核心,。

問題主要集中在兩個(gè)方面,首先是作品本身的原因,,其次是流通環(huán)節(jié)的原因,。

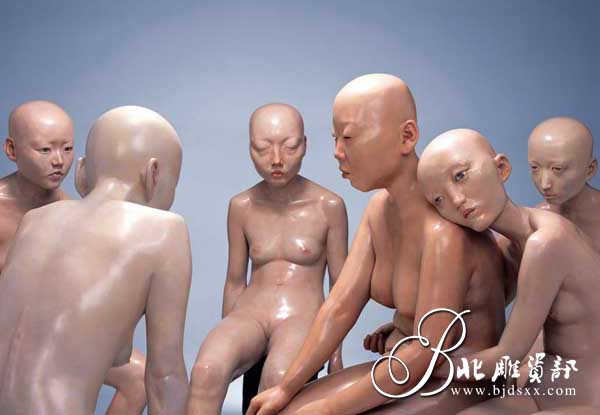

向京作品

現(xiàn)代雕塑概念進(jìn)入中國(guó)不過百年。改革開放前的雕塑教育體系,,是做紀(jì)念碑,、做服務(wù),而個(gè)性化的作品非常少,。改革開放之后,,具有個(gè)性化的雕塑創(chuàng)作出現(xiàn)在1990年以后,雕塑藝術(shù)家群體較之繪畫藝術(shù)家顯得非常不足,,再加之雕塑創(chuàng)作周期長(zhǎng),、成本高,因此成熟作品的可挑選余地就相對(duì)較小,。而雕塑的收藏成本又很高,,需要更大的空間與承載等條件,因此對(duì)藏家的要求也更大,。這些問題在近15年來才得到改善,,雕塑家的群體隨著隋建國(guó)、展望,、向京等一批雕塑家的崛起而受到關(guān)注,。另外雕塑家本身所具有的空間意識(shí)、合作精神、完成能力,,使他們成為綜合素質(zhì),、當(dāng)代意識(shí)最可期待的群體。

此外,,雕塑一級(jí)市場(chǎng)不夠活躍,,缺乏規(guī)范,這也是雕塑市場(chǎng)目前頗為慘淡的基礎(chǔ)原因,。尤其是對(duì)原作的認(rèn)定,,成為雕塑收藏的絆腳石。因?yàn)榈袼茏髌酚兄蓮?fù)制的特性,,一件雕塑作品只要有模具小稿,,即可翻制出與原作幾乎相同的作品。這樣的特性使得收藏者對(duì)收藏雕塑產(chǎn)生諸多的疑慮,。因此需要建立一套完整,、可信的認(rèn)證機(jī)制來解決由雕塑可復(fù)制性和市場(chǎng)無秩序引起的市場(chǎng)問題,剔除收藏者對(duì)于收藏雕塑畏而不前的心理根源,。

Copyright ? 2009-2014 北京石窩雕塑藝術(shù)學(xué)校 ┊ 地址:北京市房山區(qū)大石窩鎮(zhèn)政府東側(cè) ┊ 京ICP備14050345號(hào)-1 Powered by 重慶網(wǎng)站建設(shè) ┊ 京公網(wǎng)安備 11011102001083號(hào)